|

昨今、多くの福祉施設が何らかの評価制度を取り入れ、あるいは、取り入れようとしています。同様の動きは、これまで人事考課とは無縁であると考えられてきた病院や学校、そして役所などにおいても、広がりを見せています。 社員の頑張りが会社の業績に直結する一般企業であれば、社員の評価に応じて成果を配分することには、一定の意味がありますが、公務員を始め病院や福祉施設といった必ずしも営利を第一の目的としない組織において、人事考課制度の導入が進められている背景には、大きく分けて以下の3つの理由があると考えられます。

(1)福祉施設を取り巻く環境変化 昨今、福祉施設を取り巻く環境は変化の真っただ中にあり、厳しさを増しております。主な環境変化だけを取り上げてみても、ざっと以下のようなものが考えられます。

いずれも過去の措置時代とは異なり、常にサービス改善と事業内容変更を継続していかなければ、安定した収益を確保することが難しくなってきています。また、老朽化による施設整備、新規事業開始時における補助金・交付金もわずかなものとなり、このような厳しい収入環境下においても自力で将来の必要資金を確保しなければなりません。 サービス面においては、民間開放の拡大や利用者の権利者意識の芽生えなどにより、事業者間競争が厳しくなってきており、組織一丸となったサービス向上への取組みも必須の課題となっています。 福祉施設を取り巻く経営環境は大きく変化してきており、常に外部環境変化に対応する施設経営が求められています。こうした中で、福祉施設独自の体質や組織風土に起因する構造的な問題が、環境変化への適応を更に難しくしているという現実があります。現在の福祉施設には、こうした問題を早急に解決していくことも同時に求められています。 ■福祉施設の多くが構造的に抱える問題点

これらの問題の背景には、これまでの行政による護送船団方式とも呼べる福祉政策によって、福祉施設経営者に経営者としての資質や能力を求めてこなかったことが、要因として存在しています。 前述のような環境変化に適応するためにも、旧態依然の硬直化した組織体質を早急に改善しなければ、競争に打ち勝ち、選ばれる施設に生まれ変わるにはおぼつかないといえます。 (2)問題を解決するキーワードは、“人材の育成と活用” 福祉施設の特徴の一つとして、“「ひと」が中心である”ことがあげられます。福祉施設においては、「ひと」が「ひと」のために直接的に汗水を垂らしながら力を尽くし、サービスを生み出しています。収益の半分以上を人件費が占め、施設によっては人件費率が9割を超えているなどという業種は、他にありません。 そのような福祉施設が、前述のような厳しい経営環境の中で、施設運営を永続的に行うための最優先課題は、次の2点だといえます。

経営体制面では、福祉施設は、経営理念を掲げており、理念実現のための具体的な経営計画および年度の事業計画を立てて、目標の達成に向かって組織一丸となる必要があります。 また、人材面においては、福祉事業は労働集約型産業であり、サービスの優位性を保つためには、自施設にどれだけ優秀な人材を確保できているかということにかかっています。そのため、福祉施設にとって人材育成は最重要課題ともいえるほどに重要です。 そこで、福祉施設における今後の人事制度の改定にあたっては、以下の2点が基本的な方針になります。

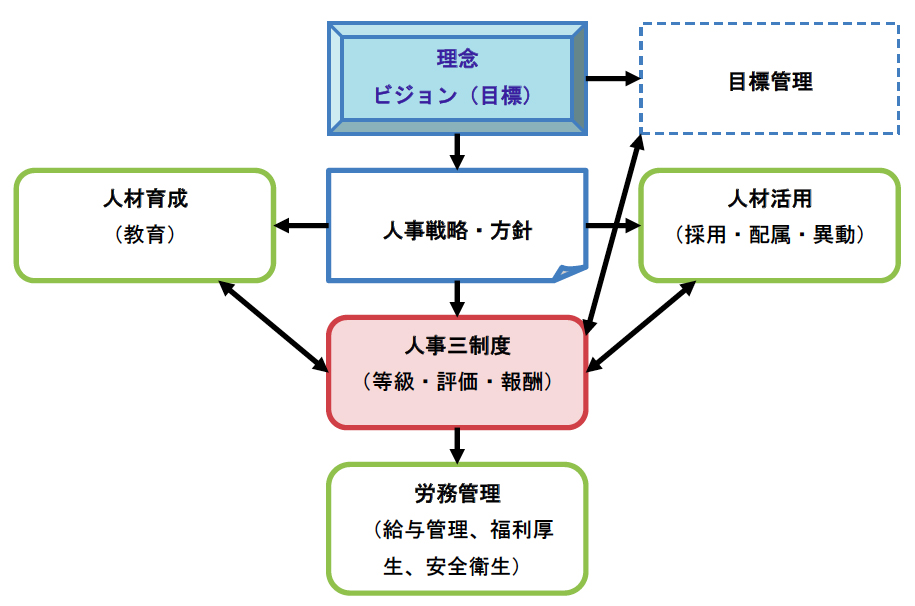

以上の2点を踏まえた場合、制度改定に当たってのポイントは以下のようになります。 【ポイント1】職員の役割・責任と求める期待像を明確にする これまでの多くの施設においては職員に対する仕事の配分は均等になっていました。例えば新卒の職員からベテランの職員までほとんどが同じことを求められ、同じだけの仕事を行っていました。 さらに、職員によるサービス格差も施設内で問題となっていることが多い傾向にあると思われます。それは、前述したとおりベテランから新卒職員まで同じ役割や責任の中で仕事を配分した結果であると考えられます。このことは、限られた人材の中では止むを得ない事象と考えられなくもありませんが、今後においてはより役割や責任を明確にし、職務遂行能力に見合った仕事の配分や、体制の見直しが重要となります。 【ポイント2】リーダーの意識改革・強化と人材育成システムの構築 前述の通り、昨今、職員確保について問題を抱えている施設が多くなってきております。これは、社会・経済動向に左右されることでもありますが、施設の中には、採用した職員に対して即戦力を期待し、ベテラン職員と同じだけの役割や責任を求めるケースも見受けられます。こうした中、行政等においては、職員研修の強化を求められておりますが、多くの施設では、整備されていないのが実情と思われます。 そこで、施設において職員一人ひとりの役割や責任、期待像を明確にし、リーダークラスの職員を中心に、施設を取り巻く経営環境の変化、継続的なサービスの質的向上の要請とそのための人材育成の必要性等、経営環境や職員育成に対する意識・認識を高め、施設内で人材育成システムを構築することが重要な課題となっています。 【ポイント3】人件費をコントロールし、経営基盤の安定化を図る 福祉施設にとって、最大のコストである人件費をどうするのかが財務上最大のポイントになります。というのも、現在、福祉施設において以前のような建替えや大規模修繕に対する補助金は削減され、法人若しくは施設において自己資金を準備する必要性が生じ、また、将来の事業展開や万が一の備えのためにも必要収支差額を設定し、必要資金を毎年留保することが求められています。 そこで、最大のコストである人件費をコントロールし、限られた人件費の中で最大効率を目指す給与制度の再構築が経営上重要となっています 今後、施設にとっては、厳しい環境変化とともに、経営体制の強化が求められますが、この中でも、福祉施設は人が人にサービスを行う事業体であることから、人材の育成・活用が基本であり、最も強化すべき点です。したがって、人材育成(併せて人件費コントロール)を進めるために、人事制度の定期的な見直しや適切な運用は不可欠と考えられます。 (1)人事制度の全体像 一般的には、人事制度とは、「組織における人材に対する諸施策の総体」を示すと言われています。 具体的には、下図にあるように、人事三制度(等級、評価、報酬)を中心に、人材育成(教育)、人材活用(採用、配属、異動)、労務管理(給与管理、福利厚生、安全衛生)およびこれら全ての起点となっている「人事戦略・方針」から構成されていると考えられます。 ■人事制度の全体像  一般に人事制度というと、単に“職員の処遇を決定するための仕組み”としてしかイメージされない傾向がありますが、実際にはもう少し幅広い概念であり、組織が目指すべき理念を実現すべく、組織に属する人材を育成し、活用していくための制度全般を指すと考えられます。 つまり言葉を換えて言えば、人事制度とは“組織に属する人材を組織が求める方向に動かすための政策”であるということもできます。

例えば、最近の国の政策に“たばこ増税”がありますが、この政策の背景としては、増え続ける医療費を抑制するために、予防医療の観点から国民に禁煙を促したいという国の側の意図があります。 同様に、“資格を持った職員による専門性の高い福祉サービスを実現する”という理念を持った法人であれば、資格手当を厚めに設定するなど、職員に資格の取得を促す仕組みが必要になります。 このように人事制度を政策として機能させることを考えると、人事制度には、以下のような条件が必要になります。 ■政策としての人事制度に求められる条件

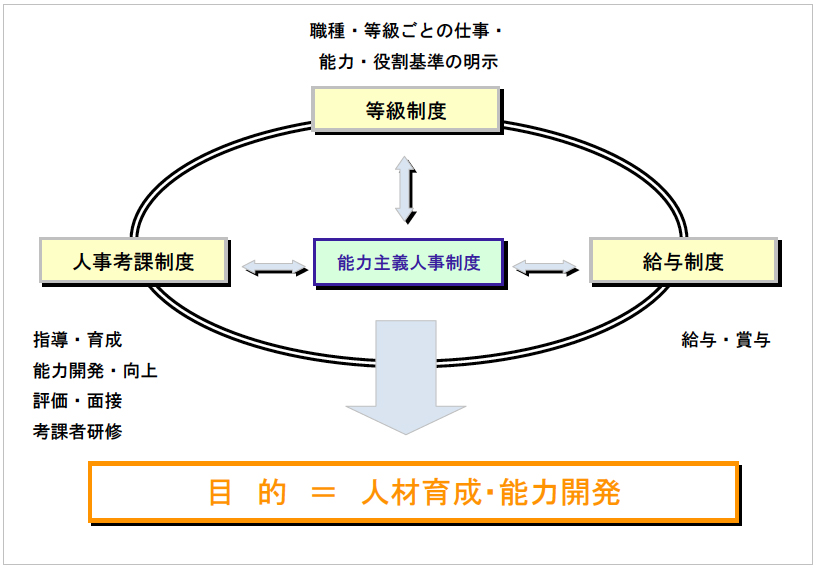

①法人の理念と整合性が取れていること 人事制度が政策として有効に機能するためには、法人の目指す理念と人事制度の整合性が取れていなければなりません。理念では、「子どものための保育」を謳っていながら、保護者対応を重視した評価制度となっていた場合、職員は子供よりも保護者の方を向いて仕事をするようになるかもしれません。 ②職員に周知徹底されていること 例えば、たばこ増税についても、国民がそれを知らなければ、政策として有効に機能しません。先述の資格手当も、それがあることを職員が知らなければ、資格取得に前向きに取り組むことはないといえます。 ③環境や状況の変化に応じてメンテナンスされていること 政策は環境変化や状況に応じて、柔軟に変更していく必要があります。組織は生き物であり、状況は刻一刻と変化しています。以前は有効な政策であっても、状況が変わり、既にその役割を終えてしまった政策が意味もなく存続しているケースも多々あります。 最低でも年に1回は制度の見直しを行い、目指すべき理念の実現に向けて、今の人事制度が有効に機能しているかどうかを確認し、制度のメンテナンスを行うことが重要です。 (2)等級・評価・賃金の人事三制度の関係 昨今の福祉施設経営において求められる新たな人事給与制度の特徴は、従前の職員の年齢や経験年数を基準とした処遇を改め、役割や能力を軸として人事制度を運用することです。 組織内で働く職員を職制(役職制度)とは別に、役割や能力を基準とし、職員の格付け、育成・能力開発=人事考課、処遇といった人事管理を行う制度でもあります。  能力主義人事制度は、「等級制度」「人事考課制度」「給与制度」の3つの要素を循環させることで成り立ちます。 まず施設で求める職務遂行能力を段階的に明示し、それぞれの段階に職員を格付けます。 次に各段階における能力等の基準に照らして人事考課が行われ、その考課結果は人材育成・能力開発や給与処遇へと反映されます。 このサイクルを通して人材育成と能力開発が進められ、個々人の能力向上や組織活性化が促されていくことになります。 ■能力主義人事給与制度が目指すもの

|