|

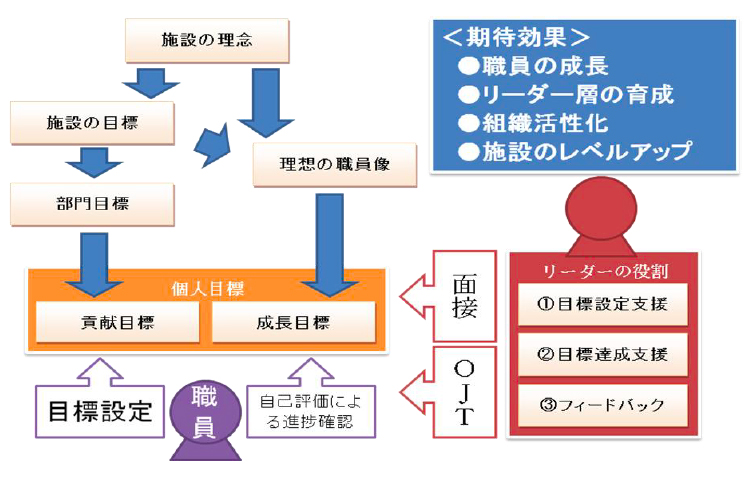

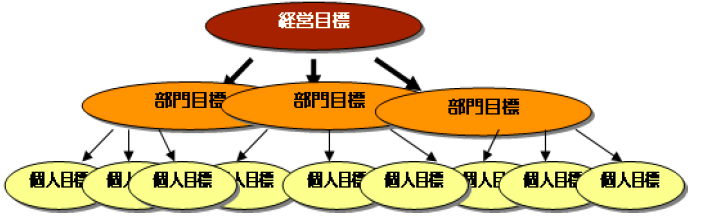

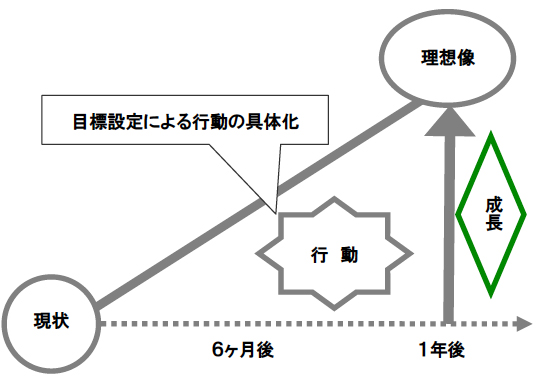

(1)人材育成による課題 福祉業界においてはどの施設も多かれ少なかれ、職員の人材育成を経営の課題と捉えているのではないでしょうか。それは、理念の実践を利用者に対して行うのは、職員だからです。いくら施設が素晴らしい理念を掲げても、それを理解し、現場で実際に行っていける職員が育たなければ、本当の意味でサービスの質は向上できません。職員の成長は、施設のサービスの質に直結している課題なのです。 職員を成長させるための経営の仕組みとして、目標管理制度があります。それは、職員に施設の組織目標を理解させた上で、職員が自ら目標を掲げ、達成のためのアクションプランを考え、行動する仕組みです。これを実践していく過程で、施設全体の目的達成のために、自身の役割の中で何を目標とし、どう行動していかなければいけないか、自ら考え・行動する職員が育ちます。 また、福祉業界においては職員の定着に課題を抱えている施設も数多くあります。毎年、新人の職員を複数人雇用しても、退職していく職員が後を絶たず、いつも人材不足に悩まれている、という施設も多いのではないでしょうか?もちろん、退職理由にはいろいろな事柄があるかと思います。しかし、その理由の一つには、福祉業界で働くことに働きがいを見い出して入職した職員が、実際の仕事の中で働きがいを感じずに辞められるということもあるのではないでしょうか? 目標管理は後述するように、成長していくための目標を自ら立て、それに向かって行動することを支援する仕組みです。自ら立てた目標に向かっていくプロセスの中で得る成長、目標を達成したときに得る達成感、そうしたことを職員一人ひとりの働きがいに繋げる管理でもあります。 以上のように、目標管理は職員を育成するために非常に有効な仕組みとなります。また、同時に上司と部下とのコミュニケーションの手段ともなります。目標決定や達成プロセスを振り返る際、緊密にコミュニケーションを取ることによって、施設の目標を共有することができ、それが施設としての一体感に繋がります。そして、職員一人ひとりが自らの目標に向かって進んでいくことで、施設の目標達成に近づいていけるのです。 このように、組織を活性化させることが目標管理制度を導入する大きな目的だといえます。 (2)目標管理制度の全体像 目標管理制度の全体像を図に表すと次のようになります。 ■目標管理制度の全体像

ポイントは、施設の理念や目標と連携した目標を職員が自ら立てることにあります。そのためには、リーダーとの密なコミュニケーションが欠かせません。それには、施設として職員に目標管理を行わせるための体制づくりと仕組みづくりが必要となります。 全体像の詳細は、第4章で後述します。 (3)目標管理制度の期待効果 目標管理制度の全体像を図に表すと次のようになります。 ■目標管理制度における3つの期待効果

期待効果それぞれの詳細については、第3章で取り上げます。 それでは、福祉施設での目標管理制度の導入実務について説明いたします。 目標管理制度を考案したのは、アメリカの経営学者P・Fドラッカーであるといわれています。日本語で「目標管理」と訳された言葉の元々の英語表記は、以下となります。 ■教 訓1

直訳すると「目標と自己統制による管理」です。ドラッガーが言う目標管理制度を正しく表現すると次のようになります。 目標管理制度とは、職員自ら自主的に設定した目標を施設やリーダーが把握し、その達成に向けて支援を行うことで職員の育成につなげる仕組みである。また、「立てた目標を達成する」という成功体験を職員が味わうことで、仕事に対するさらなるモチベーションを喚起し、それによって組織の活性化が図られる仕組みである。 目標管理制度には、大きく分けて以下の3つの期待される効果があります。 ■目標管理制度における3つの期待効果

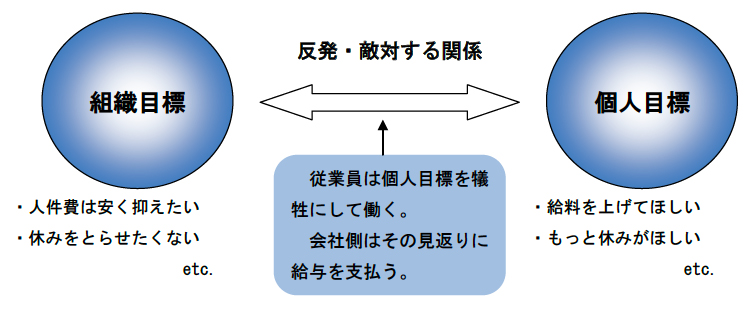

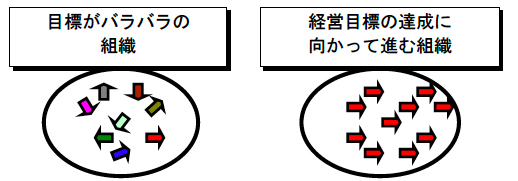

(1)組織を1つの方向に向かわせる 目標管理制度には、組織を1つの方向に向かわせる効果がありますが、目標管理制度が考案される以前は、目標に関しては全く正反対の考え方がなされていました。すなわち、次のような考え方です。 ①目標管理以前の目標に対する考え方

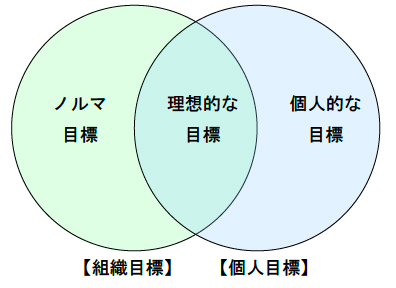

目標管理以前、組織の目標と個人の目標は相入れないものと考えられていました。そのため、組織は個人に目標という名のノルマを課し、半ば強制的に仕事に従事させていました。しかし、最低限の労働環境が守られている現代において、もはやそのような管理手法では、環境変化の激しい現代の経営環境下で高い生産性を維持することは不可能です。人は、人から強制されて行う仕事より、自己決定に基づき自発的に取り組む仕事の方が高い生産性を発揮することも、様々な研究成果から分かっています。 そもそも組織の目標と個人の目標は、完全に相反するものなのでしょうか。現実には、「相反する部分もあるし、一致する部分もある」というように、以下の図で示されるイメージが本来の姿ではないでしょうか。 ■組織目標と個人目標の関係

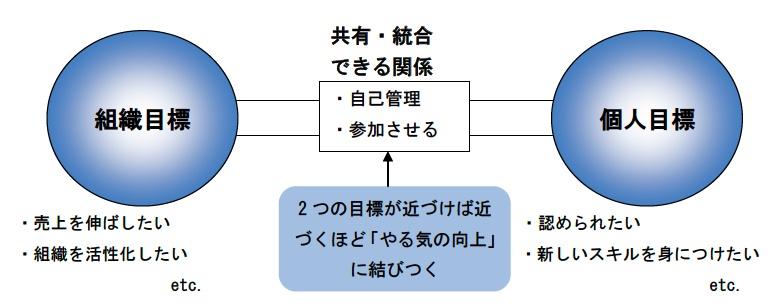

このように、組織の目標と個人の目標は、完全に一致するわけではないが、重なる部分もある、ということに着目して、考案されたのが目標管理制度です。目標管理における組織目標と個人目標の考え方は以下の通りです。 ②目標管理における目標に対する考え方

このように「組織の目標と各個人の目標は相反しない」と考えたことが、目標管理の大きな特徴の一つとなっています。特に福祉施設には、「地域の福祉の担い手として、質の高い福祉サービスを継続的に提供していく」という大目標があるはずです。そして、就職先として福祉施設を選んだ職員も「地域の福祉に貢献したい」という想いがあるはずです。そういった意味では、一般企業よりも福祉施設の方が、組織目標と個人目標のすり合わせは容易である、といえます。 このような目標管理制度を活用し、組織目標から部門目標、そして個人目標へと目標をブレイクダウンしていくことによって、組織の目指す方向に向かって、一丸となることができます。 ■経営目標のブレイクダウン

■目標の達成に向かって進む組織と目標がバラバラの組織

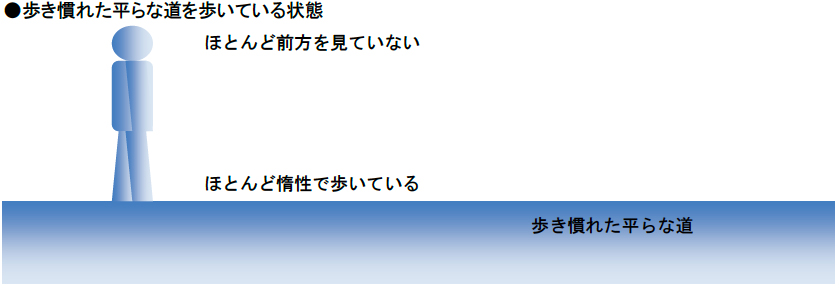

(2)職員の成長を促す 組織目標に向かって一丸となる以外に、目標管理には「職員の成長を促す」という側面があります。 そもそも、制度として管理するかどうかは別として、目標が無ければ人は成長しません。目標が無い状態とある状態を分かりやすく比較すると以下のようなイメージになります。 ①目標がない状態

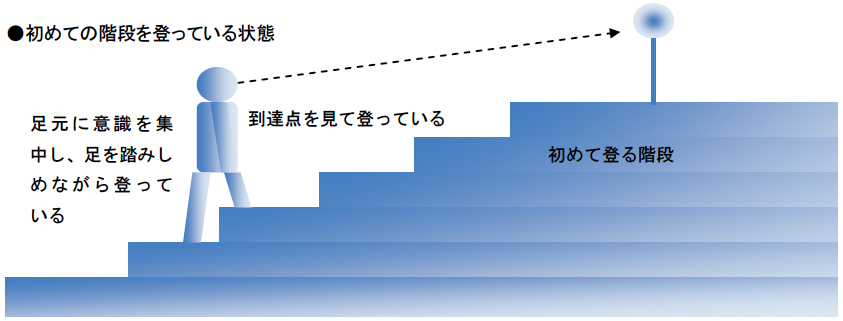

②目標がある状態

前者は歩きなれた道で、しかも平らな道ですから、人は、前方にも足元にもほとんど注意を払いません。ほとんど無意識で歩いている状態です。職場で言えば、手慣れた仕事を惰性で行っている状態に相当します。 一方、後者の場合は、どこまで登ればいいか前方をしっかり見つめるとともに、足元にも意識を集中させて、着実に歩を運ばねばなりません。視点を遠くにおくと言う事は、組織全体の業務の中における自分の仕事の意味が把握しやすくなります。また、足元に意識を集中させると、自分の現在の仕事を、じっくりと見つめ直す事につながります。そのため、仕事に必要な部分や無駄な部分が見えてきます。 人は具体的な目標が設定できなければ、具体的行動につながりません。また、人は具体的目標がなければ、何とか目標を達成しようという意欲が湧いてきません。具体的行動と意欲がなければ、良い結果がでる可能性は低いといえます。

したがって、職員が自らの成長のためにチャレンジングな目標を立て、その達成のために具体的行動を起こし、それをリーダーが見守り、その結果を踏まえて次の目標設定をする。これを繰り返すことが職員の育成につながるため、最も大切であり、最も必要なことは目標を設定するということになるのです。 惰性でルーティンワークを行っているだけでは、人は成長しません。常に現状よりも高みを目指し、努力する過程でこそ、人は成長するのだと言えます。 (3)職員のやる気を導く 職員の成長を促すのと同時に、目標管理には職員のやる気を導く効果があります。 「人間はなぜ働くのか」あるいは「人間をやる気にさせるにはどうすればよいのか」という質問に対しては、さまざまな回答が考えられます。 まず誰でも考えることは「報酬」でしょう。給料をもらうために働く、あるいは給料を上げてもらうために働くということです。 次に、報酬以外の「労働条件」、つまり就業時間、休日、休暇といった問題があげられます。 さらには「働きやすい職場環境」があげられます。3K(きつい・汚い・危険)といわれるような物理的な環境以外に、職場の雰囲気や上司がどんな人かといった人間関係的な環境も関心の的となるでしょう。 ハーズバーグというアメリカの心理学者は、これまであげた諸要因は、人間が働くうえで必要な要因であっても、これによって人間が満足するというよりは、むしろ人間にとって不満の種になる要因であるということを発見し、「衛生要因」と名付けました。いわば清潔なトイレのように衛生的なものは必要不可欠であっても、それだけでは満足要因にはならないという意味での表現です。 ■ハーズバーグの二要因理論(動機づけ・衛生理論)

それでは人間が満足感を感じる為の要因は何なのかということになりますが、ハーズバーグはそれは「やりがいのある仕事につけた」「仕事が順調にいっている」「仕事が成功した」といった「仕事」そのものに関連したものであるということを見出しました。彼はこうした満足要因を「動機づけ要因」と名付けました。 ■主な動機づけ要因

チャレンジングな目標を設定して、仕事を面白くすることや、立てた目標を達成することが、仕事へのやる気をさらに高めてくれます。また、それによって、職員一人ひとりの成長が促され、ひいては施設全体のレベルアップも図られることになります。 |