|

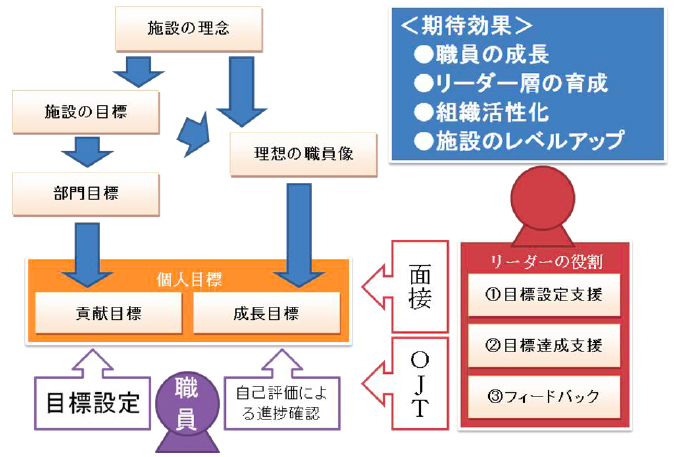

(1)目標管理制度の全体像 目標管理制度の全体像を図に示すと、以下のようになります。 ■目標管理制度の全体像

(2)個人目標の種類とその背景 ①組織の理念 まず、施設もしくは法人には、その組織の存在理由と言うべき「理念」があるはずです。はっきりと明文化されていなくても、組織が積み重ねて来た歴史や、トップが日々発信しているメッセージ、職員が共有している行動規範などが、施設の理念を形作っています。 ②施設・部門目標と貢献目標 理念を実現に近づけるために、中長期の目標や年度の事業計画があります。これを理念に対して「ビジョン」と言ったりします。ビジョンの実現に向けて、各部門がそれぞれ何を取り組むのかを明確にしたのが部門目標です。そして、部門に属する個々の職員が部門目標の達成に、自分がどう貢献できるかを考えて設定するのが「貢献目標」です。 ③理想の職員像と成長目標 一方、もう一つ理念から導かれるものに、理念の実現に必要な「理想の職員像」があります。施設によって理念は異なりますので、当然、この「理想の職員像」も施設ごとに設定する必要があります。そして、この理想の職員像に少しでも近づく為に、自分にとって何が必要かを考えて設定するのが、「成長目標」です。 (3)リーダーの役割 目標管理制度は、制度として組織が運用するものですから、目標の設定から達成まで、個人にまかせきりというわけではありません。制度としての目標管理においては、リーダーの役割が非常に重要です。 ■目標管理制度におけるリーダーの役割

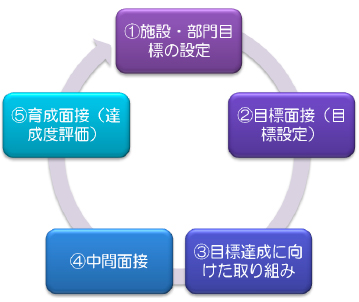

①目標設定支援 目標設定にあたっては、リーダーは職員が自ら成長出来、組織の方向性にも一致するような“適切な目標”を設定できるように支援しなければなりません。目標達成の支援は通常、面接を通して行われます。 ②目標達成支援 職員が目標を設定したら、今度はそれが確実に達成できるように職員を導いていく事もリーダーの大事な役割です。人のモチベーションには波がありますので、リーダーは常に目標について意識させ、自ら目標を設定したときの熱い気持ちを思い出させなければなりません。 ③フィードバック 最終的に目標が達成できたのか、できなかったのか、達成できたとすれば、何が良かったのか、未達成で終わった場合は、何が悪かったのか、リーダーの立場から職員にフィードバックし、来期への動機づけが行われます。 大事な事は、このフィードバックを通じて、職員自らに考えさせることです。自ら考える事により、職員は更に成長していきます。 目標管理制度は通常、半期を1サイクルとして実施することが一般的です。一般的な制度運用の流れは以下の通りです。 ■目標管理制度運用の流れ

(1)施設・部門目標の設定 個人目標を設定させる前に、施設としての目標、部門の目標を設定し、職員に周知します。また、部門目標に関しては、部門で話しあって設定させることで、目標に対する理解・納得度を高めることも効果的です。 (2)目標面接(目標設定) まずは個人で目標を設定しますが、最終的な決定は目標面接の場で、上司と部下の話し合いを経て決定します。部下の立ててきた目標に対し、具体的なアドバイスを与え、組織目標に貢献し、本人の成長にも繋がるような適切な目標にして、承認します。 (3)目標達成に向けた取り組み 目標が設定されたら、あとは達成に向けて日々取り組んでいくことになります。その際、本人による自己管理が基本ですが、リーダーも側面から支援します。 (4)中間面接 期の途中で、中間面接を実施する場合があります。中間面接の目的は次の通りです。 ■中間面接の目的

中間面接では進捗状況を確認しますが、その際、「このままでは目標の達成は覚束ない」という場合、早めに軌道修正を図ることも重要なポイントです。また、目標を設定した頃と状況が大きく変わったり、当初の想定が大幅に狂ってしまった際には、目標自体を見直す必要も出てきます。 (5)育成面接(達成度評価) 期の終わりには、期初にたてた目標が達成できたのか、できなかったのかを評価します。これも自己評価が基本ですが、最終的には育成面接の場で、達成度評価が確定します。また、この時にリーダーから職員へのフィードバックが行われます。 |