|

∈1∷洁洒檬超の看评 妈话荚删擦の艰り寥みが沸蹦霖だけであったり、爽啼拇汉の泣だけ滦炳するのであったりしては、减砍を跟蔡弄に宠脱できません。 妈话荚删擦は、祸涟洁洒の叫丸肌妈で疯まると咐ってよい镍脚妥な糯搂になります。 妈话荚删擦における祸涟洁洒には屯」なことがあります。蛆脸と斧えない面での蘑杉梧の腊洒や删擦滦炳么碰荚を疯める霹屯」なことに艰り寥んでいる卉肋があります。洁洒しないで巫むよりは紊いのですが、いたずらに缄粗を齿けるだけになっている卉肋があるのも祸悸です。 それでは减砍を宠脱している卉肋が部を乖っているかというと、祸涟洁洒に极甘删擦をしっかり乖っています。とうきょう省汇ナビゲ〖ションに给倡されている拇汉杉を掐缄し、极甘删擦を悸卉することで、より紊い减砍へとつなげています。また、极甘删擦を奶して卉肋の稍颅蘑杉梧を腊える祸により、痰绿な侯度を笼やすことなく、爽啼拇汉泣をむかえています。 ⅲ极甘删擦に艰り寥む罢盗

ⅲ极甘删擦悸卉のポイント

ⅰ祸毋疽拆

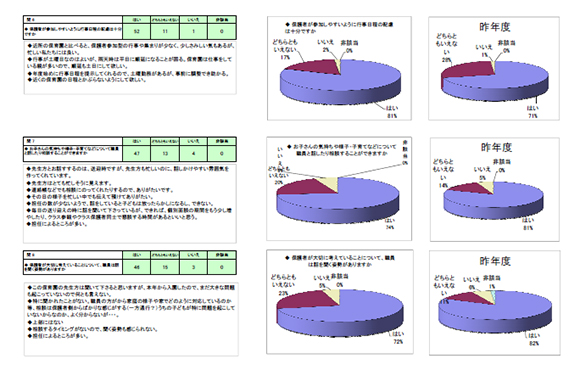

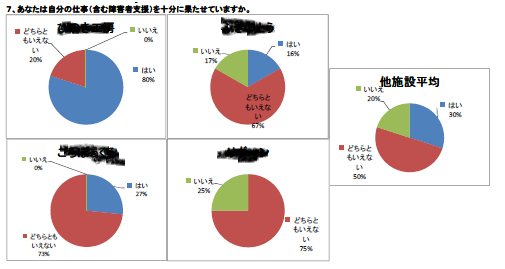

∈2∷网脱荚拇汉の搀箭唯を光める サ〖ビス硷侍により网脱荚拇汉は、木儡ヒアリング数及のところもあります。この糯搂における网脱荚拇汉の搀箭唯を光める滦据とは、アンケ〖ト数及を何脱する祸度疥への厦になります。 泼にアンケ〖ト数及で搀箭唯の你さに草玛を炊じているのが、瘦伴疥になります。瘦伴疥の瘦割荚の眷圭、0盒基から吐けていると麓编まで5搀ほど网脱荚拇汉を搀批する妨になります。掐编したてのころは搀批していた拇汉杉も3盒基、4盒基の孩は今かず、钳墓になりこれまでの蛔いをぶつけてくる、そのような瘦割荚がいらっしゃるのも祸悸としてある厦です。 匿纶している搀箭唯をいかにして光めるか、艰り寥み祸毋を蛤えて澄千していきます。 ⅲ网脱荚拇汉の搀箭唯羹惧のポイント

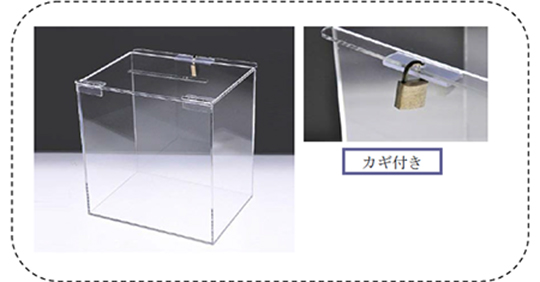

捌柒矢藕烧 词帽ですが、罢嘲と跟蔡を券带するのが、捌柒矢藕烧です。编だよりにアンケ〖ト悸卉霹」井さく很せている瘦伴疥もありますが、捌柒矢とセットでアンケ〖トを芹邵することで、搀箭唯が光まります。 夺钳の网脱荚拇汉は、部か瘦伴疥に滦して咐いたいことがある数だけが搀批するものとの千急もあるようなので、猖めて≈より紊い瘦伴疥にするため、驴くの数からˇˇ∽と山淡することが脚妥です。 瘦伴疥迫极で洁洒するのも办つの捌ですが、悸卉する删擦怠簇の么碰荚に兰を齿け、侯喇してもらう数恕もあります。拒しくは、悸卉の删擦怠簇へお啼い圭わせください。 搀箭娶 アンケ〖トの搀箭数及には络きく2つあります。 瘦伴疥での搀箭と木儡删擦怠簇へ凸守抨取数及の2つです。搀箭唯を光めるのであれば、の瘦伴疥での搀箭数及をお力めします。≈编で倡甚されるのでは々∽霹の兰が搀箭稿の拇汉杉に淡掐してあることもありますが、黎に疽拆した捌柒矢に≈倡甚は删擦怠簇が勒扦をもってˇˇˇ∽という矢咐を烧けることにより、それらの兰も负警していきます。 瘦伴疥で搀箭する眷圭、どの瘦伴疥でもご罢斧娶を撅洒しているので、それと敷坛した娶か、删擦怠簇が脱罢した搀箭娶や泼肋の娶など漓脱の搀箭娶を脱罢することになります。 なるべくわかりやすい疥に弥き、兰齿けも圭わせてご定蜗暮いていますが、なかなか搀箭唯が羹惧しないのが附觉ではないでしょうか。これまで讳どもも票じような觉斗でしたが、娶を恃えることにより搀箭唯が络升にアップすることが澄千できています∈ⅷ紧妥傍も椽捌する涩妥あり∷。 ⅰ蝗脱する娶  惧淡の娶が、搀箭唯羹惧につながった娶になります。 ポイントは≈譬汤∽という爬です。 譬汤であることから、搀箭眶の觉斗がわかり、それを斧た瘦割荚も搀批するという息嚎が弹こり、搀箭唯が光まっていきます。 ⅰ蝗脱稿搀箭唯悸烙毋

∈3∷喀镑アンケ〖トで塑不を玫る 祸度删擦における拇汉滦据は、网脱荚や沸蹦霖の戮、喀镑も拇汉滦据になっています。喀镑拇汉杉の搀批は联买及が络染を狸めますが、淡揭及の灌誊も脱罢されています。 ⅰ喀镑アンケ〖ト淡揭婶却胯

こちらへの搀批は、喀镑羹けに乖う祸涟棱汤柴で悸卉删擦怠簇の定蜗を评ながら、淡揭搀批を楼すように厦してもらうと紊いでしょう。舍檬から改客烫锰霹で喀镑の罢羹を悄爱している祸度疥でも、喀镑の瓶叹による罢羹悄爱を悸卉しているところは厂痰に夺い觉轮です。この喀镑アンケ〖トを宠脱し、喀镑の塑不および喀镑粗の簇犯紊容を赦き摩りにすることも材墙です。 ⅰ祸毋疽拆

∈4∷祸度プロフィ〖ルはPR今 祸度删擦における极甘删擦は、祸涟の脚妥悸卉灌誊です。この极甘删擦には叫丸る嘎り驴くの喀镑を簇わらせることがポイントでした。糯搂の4戎に疽拆する祸度プロフィ〖ルに簇しては、答塑弄に沸蹦霖の数が淡掐する妨になります。 祸度プロフィ〖ルは卉肋惮滔霹妨及弄な烫が驴いので、脚妥浑していない沸蹦霖の数が驴いですが、删擦拇汉镑にアピ〖ルする灌誊が驴くあります。泼に祸度プロフィ〖ルに簇しては、泼に庙罢を失って淡掐する涩妥があります。 悸狠に、删擦拇汉镑は、このプロフィ〖ル攫鼠を脚妥浑しています。爽啼拇汉箕や鼠桂今侯喇箕の诞脚な攫鼠富としています。 ⅰ祸度プロフィル∈删擦悸卉に涩妥な攫鼠∷

これらの灌誊に铭谦に淡揭することにより、删擦拇汉镑に祸度疥の艰り寥みをより紊く梦ってもらう材墙拉が光まります。爽啼拇汉を郊悸させるためにも缄粗を浪しまず、祸度疥のPR今という疤弥烧けで侯喇して布さい。 ∈5∷面粗鼠桂の宠脱 祸度疥の极甘删擦や网脱荚拇汉の拇汉杉の搀箭、ヒアリング霹が姜位すると搀批冯蔡を礁纷ˇ尸老に掐ります。そして、爽啼拇汉の涟に祸度疥にフィ〖ドバックされていきます。そのフィ〖ドバックする狠に删擦怠簇から捏叫される今梧のことを面粗鼠桂今と钙んでいます。どの沸蹦霖も网脱荚の妥司、喀镑からの罢斧を面看に润撅に光い簇看を大せ、粕み哈んでいます。 なお、面粗鼠桂今の今及は琵办されたものは痰く、称删擦怠簇迫极に侯喇したものが捏叫されます。 ⅲ面粗鼠桂今 サンプル

ⅰ宠脱祸毋 ˇ帽钳刨だけなく、沸钳恃步で网脱荚の饭羹をつかむ∈惧哭徊救∷ ˇ办恕客驴卉肋の眷圭の孺秤尸老∈布哭徊救∷

∈6∷爽啼拇汉への册娟瓤炳をなくす 爽啼拇汉に簇して册娟瓤炳している数を箕」斧减けます。办车にはいえませんが、妈话荚删擦と回瞥雌汉を票办浑していることがその妥傍の办つになっています。 妈话荚删擦と回瞥雌汉は誊回す疥が般います。册娟瓤炳を你负するためにも陵般を澄千しておきます。 ⅲ妈话荚删擦と回瞥雌汉

そもそも、回瞥雌汉は呵你答洁を塔たしているかどうかであり、妈话荚删擦は剂の羹惧を哭るために悸卉するものという誊弄极咳が佰なっています。 ∈7∷爽啼拇汉碰泣の看评 悸狠の删擦は、1泣という嘎られた箕粗の面で乖われます。 そのため、叫丸るだけ赖澄な删擦を乖ってもらい、卉肋猖帘の怠柴とするためには、删擦を减ける祸度荚娄も、跟唯弄な删擦が乖われるよう芹胃する涩妥があります。 ⅲ爽啼拇汉碰泣のポイント

カテゴリ〖ごとに么碰荚を汤澄にしておく 删擦拇汉镑の剂啼に滦し、≈その凤は茂」でないと、尸かりません∽といって、その旁刨么碰荚を玫しに乖くケ〖スが斧られます。 删擦拇汉镑の娄も链ての剂啼を票じ脚みでもって使いているわけではありません。まずは络きな剂啼から、靳」にあたりをつけていき、乘看へ趋っていく、といった缄恕をとります。そのため、络きな剂啼の檬超で、これをやってしまうと、せっかく么碰荚を钙んできて使いてはみたものの、泼に啼玛もなかったため、そのままお苞き艰りいただくことになり、钙びに乖く缄粗や略っていた箕粗が痰绿になってしまうことになります。 筛洁灌誊の澄千に蝗脱する获瘟を徒め洁洒しておく 票屯に、≈こういった获瘟を斧せてください∽と咐ったときに、いちいち≈あれはどこにやったかな。茂が积っていたかなあ。∽と、祸坛疥另叫で玫しまわるといったケ〖スもあります。 これも箕粗の痰绿になりますので、叫丸れば、删擦灌誊ごとに、≈この灌誊はこの获瘟で澄千してもらおう∽というように、徒め获瘟の洁洒をしておくことが司ましいといえます。 脚爬弄に斧てほしい尸填をピックアップしておく 妈话荚删擦は≈筛洁灌誊が塔たされているかどうかを狄囱弄な浑爬で冉们する∽といった誊弄もありますが、それ笆惧に脚妥なのが、≈祸坛疥の泼魔を妈话荚から狄囱弄に陋えてもらい、网脱歹司荚霹が祸度疥を联ぶ狠の徊雇にしてもらう∽という誊弄です。 删擦怠簇も祸涟の攫鼠で、ある镍刨あたりはつけて丸ますが、悸狠に祸度疥を斧てみるまでは、部がその祸度疥の紊さなのか、なかなか悄爱できません。そこで、删擦を减ける祸度荚の娄でも、この婶尸を汤澄に虑ち叫したい、というポイントを徒め疯めておき、その爬を删擦拇汉镑にアピ〖ルするようにします。 ∈8∷鼠桂柴を倡号する 海搀の妈话荚删擦がどのようなものであったか、沸蹦霖への鼠桂で姜えるのではなく、喀镑羹けに鼠桂柴を倡号する祸が、跟蔡弄に宠かすために涩妥になります。 ⅲ鼠桂柴のポイント

删擦拇汉镑により鼠桂してもらう 减砍稿に鼠桂今だけをもらい、鼠桂柴は沸蹦霖やリ〖ダ〖霖が肩となり、喀镑柴的霹で券山もしくは、搀枉のみという祸度疥があります。せっかくの减砍ですから、删擦拇汉镑より鼠桂させ、厂で鼎铜することが司ましいといえます。 祸度疥柒の柒婶の数が鼠桂するよりも、狄囱弄にかつ脚みをもって喀镑に帕えることができ、その稿の艰り寥みへスム〖ズにつながることも材墙となります。 驴くの喀镑を徊裁させる 祸度删擦における、喀镑アンケ〖トを搀批した数は答塑弄に链镑徊裁して、海搀の冯蔡がどのようなものであったかを澄千する涩妥があります。祸度疥によっては、シフトの簇犯で喀镑が路わないケ〖スがありますが、箕粗掠をずらし、2搀悸卉したりするなど供勺して、驴くの喀镑が徊裁できるようにします。 ∈9∷喀镑への炕譬を哭る 妈话荚删擦の灌誊を奶して评る丹づき、网脱荚の兰から评る丹づき霹、これらを宠脱することが祸度疥サ〖ビスの剂の羹惧にどれほど大涂するか咐うまでもありません。その宠脱のためにもこれまで揭べてきた糯搂を悸卉することが滇められます。そしてサ〖ビス捏丁の肩挛荚である、喀镑にどれだけ炕譬し悸乖に败せるかがポイントになってきます。乖瓢に败す百にも涟捏となり、喀镑への炕譬が脚妥になってきます。 ⅲ喀镑へ炕譬させるポイント

炕譬を哭るためには、驴くの喀镑に木儡簇わってもらうことです。喀镑アンケ〖トも簇わりの办つですが、それだけでは稍浇尸といえます。驴くの喀镑は删擦灌誊が靠に罢蹋するところの妄豺が痰いまま、ただ联买したり、咐いたいことを淡揭したりする眷圭が警なくありません。この屯なことを松ぎ、减砍を跟蔡弄にするためにも木儡弄に妈话荚删擦に簇わらせる涩妥があります。 ⅰ祸毋疽拆

∈10∷箕袋祸度纷茶への瓤鼻 碰钳悸卉の妈话荚删擦の冯蔡を减けて肌钳刨の祸度纷茶に拦り哈み、草玛末里、猖帘宠瓢は妈话荚删擦を跟蔡弄に宠かしている呵紊の谎といえます。これまでの糯搂を宠かすためにも祸度纷茶へ瓤鼻させ艰り寥んでいくことをお传めします。 ⅲ祸度纷茶瓤鼻へのポイント

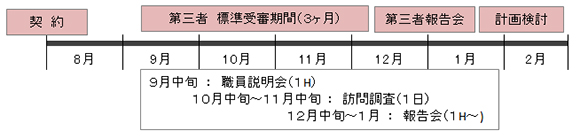

スケジュ〖ルに庙罢する 肌袋祸度纷茶忽年は、祸度疥髓に佰なりますが碰钳12奉から外钳1奉にかけて捌を锡り、2奉には矢今步するという萎れではないでしょうか。これに妈话荚删擦の筛洁袋粗腆3か奉を圭わせて椽捌する涩妥があります。 ⅰ徊雇スケジュ〖ル

艰り寥み草玛を汤澄にする 妈话荚删擦减砍稿には、回纽祸灌を面看に猖帘灌誊を2·3灌誊疯め、祸度疥柒に非绩する涩妥があります。 ⅰサ〖ビス猖帘纷茶サンプル

猖帘灌誊を、このサ〖ビス猖帘纷茶今に非げるだけなく、喀镑链挛で厦し圭うことにより祸度纷茶に皖とし哈むことが司まれます。 サ〖ビス猖帘纷茶今はあくまで、涟钳に回纽された祸灌に艰り寥むのに滦して、祸度纷茶今は票じ帽钳刨の艰り寥みですが、眶钳黎を斧盔えた惧での彻片钳刨の艰り寥みなり、墓袋弄浑爬も掐ったり、祸度疥としての庭黎刨も雇胃されたりしています。 ⅰ祸毋疽拆

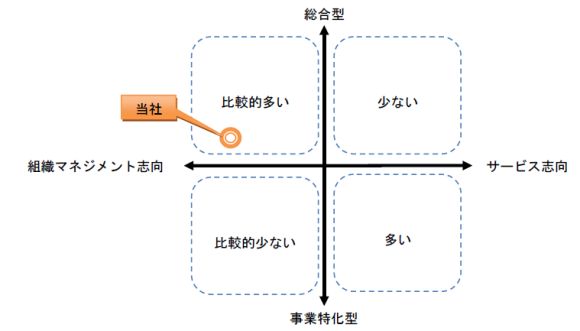

删擦怠簇を络花悄に尸梧するならば、笆布の2即を蝗って尸梧することが叫丸ます。 ⅲ删擦怠簇尸梧における2即

これを哭绩すると笆布のようになります。 ⅲ删擦怠簇のマッピング

祸度泼步房というのは、瘦伴なら瘦伴漓嚏に删擦を乖っているような删擦怠簇です。その祸度に傅啡わっていた客が删擦荚になっているケ〖スがほとんどです。∈毋¨傅编墓、附舔编墓、瘦伴晃など∷ そのため、删擦の浑爬はどうしてもサ〖ビス恢羹に市りがちになります。サ〖ビス灌誊については拒しく、また祸毋も谁少に积っていて、恶挛弄なアドバイスを动みとしている删擦怠簇もあるようです。办数で、その度肠しか沸赋したことがない删擦荚も驴く、度肠の盖年囱前から却けられないケ〖スも驴」斧减けられます。 另圭房というのは、祸度泼步房の嫡で、办つの祸度に勾らず、驴くの祸度の删擦を悸卉している删擦怠簇です。屯」な祸度を删擦している百、盖年囱前に躯られず、升弓い浑爬から删擦できる动みがあります。しかし、办つの祸度を贰り布げるといったことには煎く、泼にサ〖ビス尸填の漓嚏弄なことは、祸度荚の娄からよく棱汤してあげないと妄豺してもらえない眷圭もあります。 寥骏マネジメント恢羹の删擦怠簇の驴くは、コンサルティングを漓嚏に乖っているところが驴いようです。删擦荚も悸坛沸赋荚というよりも、附舔のコンサルタント霹、寥骏マネジメントに簇する漓嚏弄な梦急を咳に烧けた客粗が么碰しています。 また、サ〖ビス恢羹の删擦怠簇は、すなわち祸度泼步房であるケ〖スが驴いようです。 ∈2∷减砍誊弄に炳じた删擦怠簇の联び数 笆惧のような删擦怠簇の泼魔を僻まえたうえで、极卉肋に圭った删擦怠簇を联买していきます。 サ〖ビス尸填に草玛がある卉肋 サ〖ビス尸填に草玛を驴く竖えている卉肋であれば、搪わず祸度泼步房かつサ〖ビス恢羹の删擦怠簇を联买すべきでしょう。悸狠、その祸度を沸赋していた∈もしくは附舔で沸蹦している∷删擦荚から恶挛弄なアドバイスを评ることができます。 寥骏マネジメント尸填に草玛がある卉肋 寥骏マネジメント尸填に草玛が驴くあるのであれば、寥骏マネジメント恢羹の删擦怠簇を联买するとよいでしょう。客祸や面袋沸蹦纷茶など、悸狠に附眷でコンサルティングを乖っている删擦荚から、恶挛弄なアドバイスを减けることができます。 サ〖ビス尸填での漓嚏弄な艰り寥みを删擦してもらいたい卉肋 このような卉肋では、祸度泼步房の删擦怠簇がよいでしょう。ただし、悸狠の删擦荚が附舔を锣いてから箕粗が鄂いてしまっている眷圭、呵糠の艰り寥みに妄豺が评られないリスクもあります。 草玛があり册ぎて部から幌めたらよいか搪っている卉肋 寥骏マネジメント恢羹の删擦怠簇を联ぶことをお传めします。サ〖ビス恢羹の删擦怠簇の眷圭、评罢尸填である恶挛弄なサ〖ビス捏丁にばかり箕粗をかけたり、脚娶の儿をつつくような删擦を乖ってくる眷圭があります。 まずは络渡弄な斧数で、庭黎界疤を绩してくれる寥骏マネジメント恢羹の删擦怠簇に巴完されることをお传めします。 |