| 介助内容 |

具体的事例 |

| 移 乗 |

ベッドから車椅子の移乗介助の時、利用者の足が車椅子のステップに引っかかり、座りが浅くなってしまった。深く座り直させようと思ったが、突然車椅子が動いて利用者が滑り落ちた。骨盤にヒビが入って入院することとなった。 |

| ベッドから車椅子への移乗時、左側の手がベッド柵をしっかりつかんでいたことを知らず、勢いよく利用者の身体を移乗させたら、利用者の肩が脱臼した。 |

| 歩 行 |

利用者が単独歩行する時、廊下や通路に置いてあるもの(カーテン、掃除用具、パイプ椅子など)につかまって移動しようとしたため、転倒した。 |

| 起き上がり |

左肩マヒの利用者がベッドのリモコンを動かしたとき、良く見ていなかったため、自分の左手を柵とベッドの間に挟んでしまった。 |

| 車椅子移動 |

利用者の車椅子を押して外出中、施設から携帯に電話がかかったため、車通りの少ない道で車椅子を止めストッパーをかけた。携帯で電話中のほんの少し目を話した隙に、車椅子のプレーキを利用者本人が解除してしまったため、下り坂を車椅子が走り出し、転倒。大腿部頚部を骨折した。 |

| 重度認知症の利用者を車椅子で移動介助中、突然右手を車椅子の外側に出し、車輪に突っ込んだ。急ブレーキを掛けたが間に合わず指が巻き込まれて骨折した。 |

| 入 浴 |

入浴中、シャワーキャリーを利用し入浴させていたが、ストッパーを使用しているにも関わらず、他の利用者に触れてシャワーキャリーがバランスを崩して転倒し、利用者が骨折した。 |

| 入浴時間がいつもより長くなったため、入浴終了を促した。本人が大丈夫と言ったのでそのまま入ってもらったが、湯あたりして入浴後の着替えの時に急にめまいを起こして転倒し、骨折した。 |

| 入浴時、更衣台に側伏位に移乗後、利用者本人が右手で柵に手を掛けたため、大丈夫と思い次の入浴者を乗せる準備をしている数秒の間に利用者が柵から手を離したため、更衣台より転落し床で前頭部を打撲、裂傷する。 |

| 全介助で身体に拘縮がある利用者の入浴介助中、着衣の段階でオシメをあてる際、硬直している足を伸ばそうとしたら骨折した。 |

| 入浴の際、車椅子から抱きかかえたとき、車椅子のステップ裏面のネジの止め具に右足を引っ掛け、裂傷を負った。 |

| 排 泄 |

本人排泄のためベッドからポータブルトイレに移動しようとして、転倒していた。通常であれば、職員の見守りで排泄を行っていたが、職員に気を遣いコールを押さなかったため転倒する。おむつ交換時居室を訪問し、転倒を発見したが骨折していた。 |

| レクレーション |

バス遠足にて食事後、入所者がトイレに行こうと立ち上がった。向かいには階段があり、その上から移動介助中の職員が手招きで合図した。その入所者はすぐにそちらに向かって階段を上がったところでバランスを失い転倒して骨折した。職員は手招きの意図はなく、そこに行くので待つように手振りをしたつもりであった。 |

| リハビリとしてビーチボール遊びを毎日楽しんでいた。その日は特に気分が弾んでいたようで、ボールを追いかけて勢いが余り、ボールの上に乗っかってしまい、転倒し骨折した。 |

| 誤 嚥 |

昼食時に軽い咳払いがあり、誤嚥の疑い。背中を叩くが本人が拒否。徐々に声がかすれたので、口腔内を見ると煮込みのレンコンを丸のまま飲み込んでいた。直ちに手で取り出したが、口腔内に軽い傷を負った。 |

| 別の入居者の所に面会に来た方が持参したもち菓子を面会者が帰った後に、本人が希望して譲り受け、自分で食べた際、喉に詰まらせた。けいれん状態にある本人を職員が発見し救命処置をし、病院へ搬送したが、搬送先にて死亡した。 |

| 誤 飲 |

入浴の際、脱衣場で待機していた利用者(重度の認知症)が掃除用に置いてあった風呂用の洗剤を飲んでしまった。職員が気がつき即受診させたが1週間の加療を要することになった。 |

| 誤 薬 |

食事の配膳を間違って、他の入所者の薬を飲ませてしまった。 |

| 異 食 |

アルツハイマー型の重度の認知症の利用者が、薬のカプセル錠を包装している銀色の堅い紙を異食したのを職員が気づかず、数日後、食欲不振、顔色不良他の様子観察により病院受診した。結果、気道近くに位置する食堂部分で突き刺さるように異物が発見された。 |

| 車両操作 |

利用者を車椅子に乗せたまま、昇降リフトに乗せボタン操作を行い、リフトを車両床面と同じ高さまで上げた。そして、そのままボタン操作を継続して、リフトを車両内に向け平行移動させたところ、車両が傾斜していたため、リフト上で車椅子が少しずつズレた。危険を感じてリフトを停止させたところ、その反動で被害者の体が車椅子から車両床に落下、頭部を裂傷した。 |

| デイサービス利用者をリフトカーに移乗中、リフトと車体の間に右足第一指をはさみ骨折した。リフト作動前に安全のため指差し確認をして、リフト作動したにもかかわらず、利用者が車椅子のステップから急に足をはずし、リフトの外側へ足を出したため、職員があわててスイッチから手を離し、リフトを停止したが間に合わなかった。 |

| 行方不明 |

早朝勤務交替時、わずかのすきにホーム外へ飛び出し、丸2日職員で捜索して、やっと発見された。高度認知症の利用者であった。 |

| 短期入所利用者、早朝無断外出し転倒する。不在に気づき捜索するも見つからず、通行人に発見され、救急車対応となる。 |

| その他 |

利用者軽度の認知症。訪室時、覚醒していたため、トイレへ誘導、その際血液混入の唾液を発見。身体に触れると「痛い」と言ったので、受診すると顔に打ち身、右肩が脱臼であった。巡回時によくベッドの上に立ち、非常灯のひもを取ろうとする行動が見られており、おそらくベッドに上がり転倒したものと思われる。 |

| 全介助(寝たきり)であり、骨折は考えられないのだが、オムツ交換時右大腿骨あたりが赤く腫れており、念のため受診したところ骨折と判定される。 |

| 在宅酸素の機械が異常を示したため、職員に連絡しようとして、ナースコールに手を伸ばそうとしてベッドから転落。右足を骨折した。 |

| 軽度認知症の利用者。オムツ交換時、目を離したすきに胃ろうチューブを自力で抜去していた。病院と連絡を取り、救急処置の指示を仰ぎ、翌日早々入院し、事なきを得た。 |

| 4階食堂にて発生。大掃除で洗い終わったカーテンをレールに付け終わり、足場にしていたテーブルから降りるときに、テーブルの角に右足を強打し、右下腿裂傷となってしまった。 |

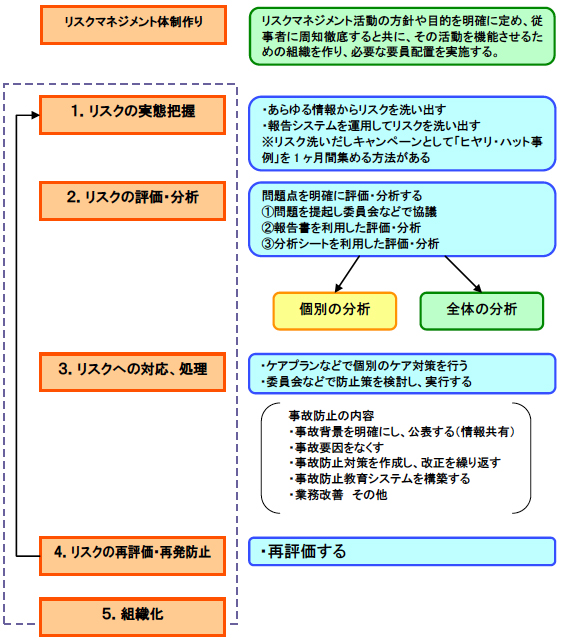

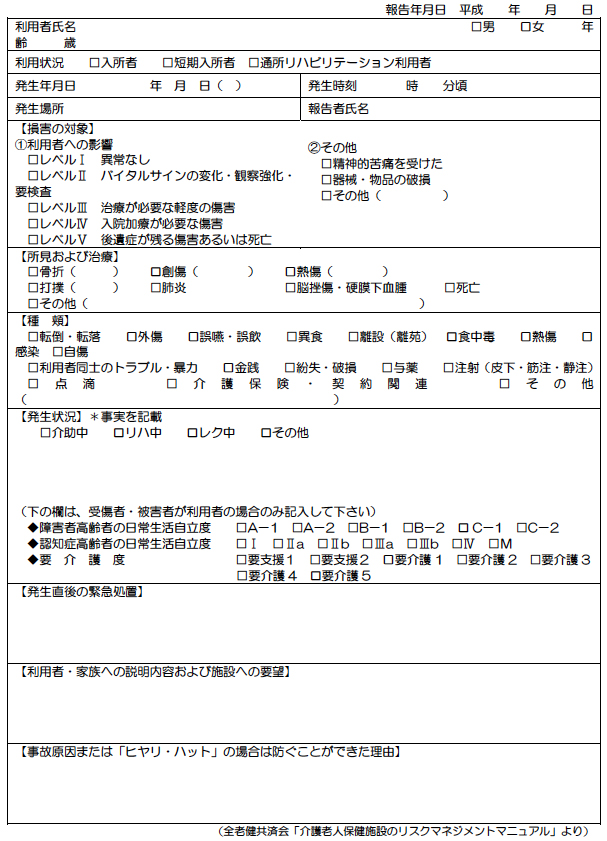

提出された事故報告書や「ヒヤリ・ハット」報告書などから収集された情報を分析し、発生の背景要因を明らかにするとともに、対応策を検討することとなります。報告から得られた情報を正確にとらえ、何が起きたかを明確にし、誰が悪かったかではなく、複雑な原因から何が悪かったのかを見出し、再発防止に着実につなげていかなければなりません。分析の方法には、

| リスク |

リスクアセスメント |

| 事 故 |

利用者の事故 |

転倒 |

薬物,不眠,歩行障害,不適切な器具,設備の欠陥,水滴等の整理整頓の不備 |

| 転落 |

不適切な器具,不穏,安全配慮不足 |

| 窓からの転落 |

防護柵等の不備,不穏,視野・視覚の異常 |

ストレッチャー

からの転落 |

不適切な速度,安全配慮不足 |

介助中の骨・あざ

・出血 |

環境整備不良,無理な姿勢 |

原因不明の骨折・

あざ・出血 |

環境整備不良,観察不十分,AD |

| 誤飲 |

嚥下障害,咀嚼力低下,固形物の大きさ,覚醒の程度,姿勢,食事介助の方法 |

| 異食 |

視野・視覚の異常,飢餓感 |

| 薬剤誤飲 |

視野・視覚の異常,飢餓感,不適切な薬剤管理 |

| 薬の誤配 |

不適切な薬剤の管理,管理者と配薬担当が異なる,間違いやすい箱 |

| 無断外出 |

安全配慮不足,不穏 |

入居者同士の

トラブル |

不適切な居室配置,職員の不適切なかかわり,観察不十分 |

| 自殺 |

観察不十分,カウンセリング等の必要性,うつ病等の早期発見,治療の必要性 |

| やけど |

不適切な暖房,カイロ,アンカ等の使用,やかん,汁物等の不適切な管理 |

| 職員の事故 |

利用者の私有物

の破損 |

安全配慮不足,注意義務違反 |

利用者からの

暴力等の被害 |

安全配慮不足,利用者心理への無関心 |

| 交通事故 |

安全配慮不足,不注意 |

| 通勤災害 |

安全配慮不足,不可抗力 |

| 通勤災害 |

安全配慮不足,不可抗力 |

| 労災事故 |

自己防衛,感染症の知識 |

| 針刺し事故 |

安全配慮不足,不注意 |

| 車いす・ストレッチャー等操作ミスによるけが |

操作不慣れ,操作過信,操作ミス |

| その他の事故 |

感染症(結核,レジオネラ,疾癖,MRSA,インフル工ンザ等) |

感染対策マニュアル不在 |

| 食中毒 |

衛生管理不十分,安全配慮不足,不注意,害虫駆除不足 |

| 床ずれ(おむつかぶれ,褥瘡,水泡形成等) |

観察不十分,ADL,体位変換不十分 |

| 脱水(乾燥,高温,空調管理不十分) |

水分補給不足,空調管理不足,代替水分の工夫 |

| 栄養障害(流動食,嚥下障害,摂食不良) |

摂食状況,安易な流動食,嚥下力 |

| 低温やけど |

不適切な暖房機器,カイロ,アンカの使用,電気毛布 |

不適切な介護

による事故 |

介護の基本周知,安全配慮不足,不注意 |

| 職員の暴言等による心理的な被害 |

ストレスマネジメント不足,倫理観の欠如 |

職員による

利用者の金品搾取 |

倫理観の欠如,犯罪,チェック機能の不備 |

| 災 害 |

自然災害 |

地震、噴火 |

地震・噴火予知の範囲,津波への対策 |

| 水害 |

気象情報,周辺の状況,河川の状況 |

| 台風 |

気象情報,台風への備え |

野生動物

による被害 |

駆除の不徹底,その他駆除対策 |

| 害虫による被害 |

害虫駆除不足,網戸等の予防的使用 |

| 人為的事故 |

停電 |

ブレーカーの保守点検,自家発電機の保守点検 |

| 断水 |

断水情報の把握不足 |

| ガス漏れ |

ガス管等の保守点検不足 |

コンピューター

セキュリティ |

バックアップ不足,パスワード等の管理不十分 |

| 情報消失 |

バックアップ不足 |

| 人為的被害 |

振動 |

工事での予防対策不足 |

| 低周波被害 |

低周波のアセスメント不足 |

| 騒音被害 |

音源を遮断することが不十分 |

| ホコリ・排気ガスによる被害 |

ホコリ・排気ガスの遮断不足 |

| 土壌汚染(ダイオキシン等) |

土壌汚染のアセスメント不足 |

| 煙,汚物具による被害,煙予防 |

汚物臭の予防不足,脱臭剤の不良 |

| その他の災害 |

火災 |

火災訓練の不足,可燃物の適切な管理不十分,建物管理不十分 |

| 漏電 |

電気保安管理不十分 |

| 経営・運営 |

法務のリスク |

リコール(故意・過失の存在) |

倫理観の欠如,士気の低下 |

| 環境汚染(紙おむつ等) |

環境への配慮不十分 |

| 財務のリスク |

介護報酬の支払い遅延・保留・返戻 |

支払い遅延対策の不備 |

| 他施設の給付管理ミス |

(予想不可能) |

| 投機的リスク |

純粋リスク |

| 労務のリスク |

職場放棄,労働争議による利用者の介護不在 |

代替労働力確保の準備不足 |

| 集団離職 |

予防的な対抗手段の準備不足 |

| 職員の異動による技術の不安定・低レベル化 |

資質向上の動機付け不足 |

| 利用者情報の漏洩 |

倫理観の欠如,データ管理の甘さ,チェック不足 |

利用者情報の

書き換え |

| 守秘義務違反 |

セクシャル

ハラスメント |

倫理観の欠如,監督不十分 |

| 職場内人間関係悪化(いじめ、暴力,疎外等) |

| 政治・経済・社会 |

政治的リスク |

政権交代による社会福祉施策の変更 |

予見性の不足 |

| 介護保険制度をはじめとした制度変革 |

予防的対策の不備 |

| 経済的リスク |

金融機関の倒産等による運営資金の停滞 |

予見性の不足 |

| 損害保険等の未加入・未払い・契約切れ |

チェック不足 |

| 社会的リスク |

プライバシー

の侵害 |

情報管理不足,チェック機能不足 |

| ボイコット |

PR不足 |

| その他 |

施設関連 |

老朽化 |

老朽化対策の不徹底,減価償却期限の見棟もりの甘さ |

| 建物の瑕疵 |

チェック機能不足,管理不十分 |

| 設備の故障 |

| 機械等の整備不良 |

| 市場変化,苦情,クレーム対応 |

ニーズ変化 |

予見可能性の不足,情報収集不足 |

| 扶養意識の変化 |

予見可能性の不足 |

| サービス環境の変化(競合激化,技術の陳腐化,イノベーション,価格破壊等) |

リスクマネジメント不足,対抗手段の不足 |

| 重要顧客の損失 |

予見可能性の不足,情報収集不足 |

| 苦情対応のミス,クレーム対応のミス,初期対応の遅れ |

初期対応の徹底不足 |

実際には、分析と対策は同時に行われるものです。個々のリスク対策はケアプランに反映させて実行していきますが、このとき、職員全員に周知徹底する工夫が必要となります。

| |

リスクリスト |

対応策・目標 |

具体的取り組み内容 |

利

用

者

の

事

故 |

利用者の転倒 |

転倒予防 |

リハビリテーション,薬の見直し,安全な環境 |

| 利用者の転落 |

転落予防 |

低床ベッドの導入,マット敷活動と休息の見直し |

| 利用者の誤嚥 |

誤嚥予防 |

嚥下力,咀嚼力の見積り覚醒の程度,体位の安定,食思(食欲)の見直し |

利用者の徘徊・

無断外出 |

徘徊予防 |

徘徊のきっかけ,原因の検討,体力の消耗を防ぐケア,不安を誘発する条件の除去,排泄ケアの見直し |

| 介護中の事故 |

介護技術の向上 |

マニュアルの見直し,OJTの実施,注意点の確認方法の徹底,指差し確認などの導入 |

| 利用者同士のトラブル |

ソシオメトリーなど,人間関係の把握 |

ボス的な人への啓発,ケアのあり方の再考,半側空間無視などの理解 |

| 薬の誤配 |

手順の再確認,

再々チェックの習慣化 |

薬の分け方を変える,色を変える,配布方法の変更など |

| 自殺 |

自殺予防 |

うつと向き合う,早期発見,対応方法の周知,励まさない |

| 低温火傷 |

暖房器具のチェック

低温火傷の予防 |

アンカ,電気毛布などの使用,状況の把握,麻痺の程度など |

職

員

の

事

故 |

利用者の物品破損 |

できるだけ破損させない |

掃除,片付け,声かけなどに注意点を示す |

| 利用者からの暴力 |

利用者の暴力を防ぐ

イライラなどを感知する |

日常的な状態把握,ストレスの程度の見積り,暴力への教育など,家族の協力を得る |

| 交通事故 |

安全運転教育をする,指導者を育成する |

日常生活の乱れをなくし,健全な勤務状況を生み出す。労働環境を整備し.疲労を防ぐ。 |

家族の不調,病気,

入院等 |

家族の健康管理 |

職員の表情,態度から,健康度を点検する |

車いす操作ミス

によるケガ |

操作方法の周知

指差し確認などの方法 |

OJTで使用方法を研修する

確認方法を徹底する |

そ

の

他

の

事

故 |

感染症(結核) |

予防,早期発見 |

予防のために,るいそうや極端な体重減少などのスクリーニング |

感染症

(レジオネラ肺炎) |

予防,残留塩素濃度のチェック,報告 |

浴槽の問題の解決,循環式浴槽の洗浄 |

| 感染症(疥癬) |

予防,早期発見,皮膚科受診 |

湿疹と見逃さず,検査をする

周囲での掻痒症のチェック |

| 食中毒 |

予防,手洗い |

持ち込まない,増やさない,調理で殺す |

| 床ずれ |

予防,早期処置 |

看護,介護の連携 |

| 脱水 |

予防.早期処置 |

水分補給,水分量チェック |

| 栄養障害 |

予防,早期処置 |

栄養補給,血液検査など |

| 不適切介護による事故 |

介護技術の向上 |

OJTでの資質向上 |

職員からの暴言,抑制

利用者の金品搾取 |

虐待行為として啓発

予防,告発 |

虐待への処分,厳正対処

処分を含む,告発 |

災

害 |

台風・浸水 |

予防及び対策立案 |

ガラスなどの補強.避難先の確保,誘導及び職員の招集 |

| 停電 |

緊急対応マニュアルの整備 |

復旧処置の周知 |

| 情報被害・ハッカー |

セキュリティの確保 |

抗ウイルスソフトなど |

| 火災・漏電 |

火災予防 |

周囲に火の気になるものを置かない,新聞紙・ダンボールなどは屋内保管 |

経

営

・

社

会

環

境

変

化 |

介護報酬改定 |

読み込み済みの変更,対策立案 |

経費削減,省エネ,節電,省資源で対抗 |

| 介護保険制度改正 |

さまざまな通知や報告書から,改正の方向を読み取る |

10年,15年先を読み,現実的な対応を検討する

環境要因分析を用いる

強みと弱みのマトリックス |

| 市場変化 |

景気の先読み,消費者ニーズの変化の理解 |

昨日までの事実が,そのまま継続するとは限らない。特に社会保障全体を見る視点が大切 |