|

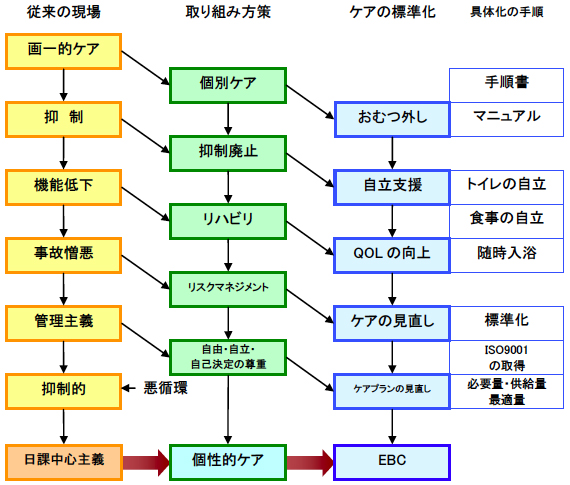

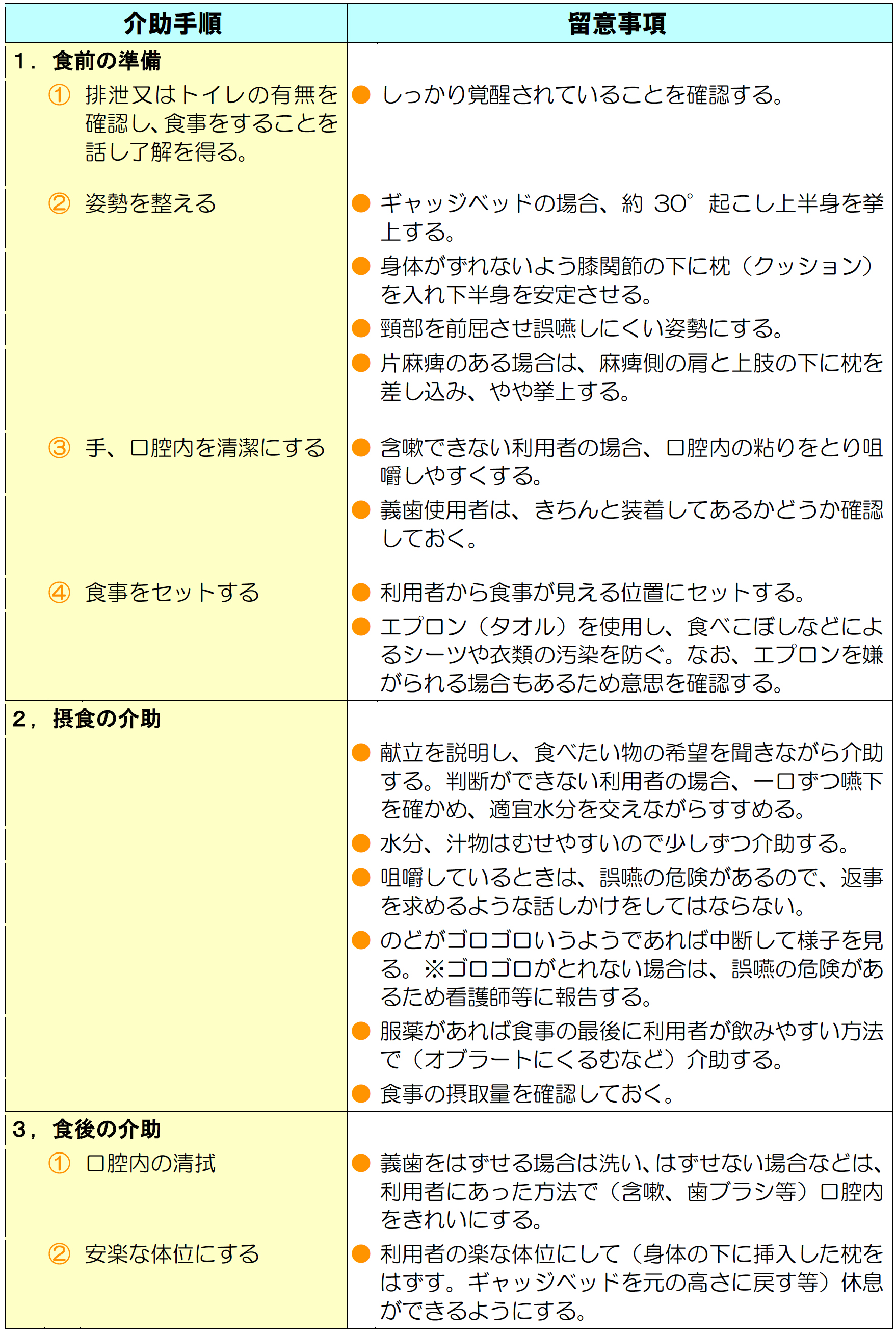

「サービスの質の向上」を基本とする介護福祉サービスのリスクマネジメントでは、リスクマネジメント委員会の設置や、ヒヤリ・ハット報告システムの導入等、新たな取り組みが求められることもありますが、現在行われている日常業務を改めて事故防止の観点から再点検、見直しを図ることが特に重要です。特に、個々のサービス実施方法(手順)や使用する福祉機器、施設環境の状態、あるいは職員自身の技術に焦点をあてて検証を行う必要があります。あわせて、取り組みを進めるにあたっては、職員の労働強化につながらないような配慮が求められます。なぜならば、職員に負担を強いるような取り組みでは、継続的な実践が困難となるからです。 以下、これからのサービス提供にあたって求められる新たなサービス管理の視点を示します。これまでにも、これらの視点の重要性は認識され、それぞれの施設においては創意工夫のもとに取り組みが行われてきていると考えられますが、やはり、リスクマネジメントの視点からそれらを検証し、新たな実践を図っていくためには、今までとは違った技術等が求められます。 最近、国際標準の品質マネジメントシステムであるISO9000シリーズの導入に向けた検討を行ったり、実際に認証を受けたという福祉施設も増えている中で、「サービスの標準化」の必要性が指摘されてきています。 「標準化」というと、関係者の間からは「多様な利用者に対してマニュアルに基づいて画一的なサービス提供につながる」といった趣旨の指摘が多く聞かれますが、ここで言う「標準化」とは、組織の目的や使命、あるいは個々の業務に関する手順等についてなされるものであり、一人ひとりの利用者の状態像に着目した個別的なサービス提供は、個別援助計画によってしっかりと行われることが大切です。すべての利用者に同じ内容・手順でサービスを実施することを求めているものではないということに留意が必要です。「標準化」と「個別化」は分けて考えなければなりません。 (1)業務マニュアルによるサービスの「標準化」 ■施設ケアの標準化のステップ  サービスの標準化を図ることによって、提供されるサービスのばらつきを抑えることができるため、利用者の不満が減少するとともに、無駄な業務手順を省くことができることから業務の効率化にもつながりやすいというメリットがあります。これまでの施設サービスは、各職員の経験と勘によって多くの部分が行われてきたという点を否定することはできません。新人職員の採用や人事異動等による業務のばらつきを抑え、それぞれのサービスを正確にしかも同一のレベルで行われるようにするためにも業務の標準化が望まれます。 リスクマネジメントの観点からは、上記の他、ある業務について、組織として一定のやり方が決まっていれば、万が一にもその業務中に事故が起こった場合、原因を特定しやすく、ただちに、改善に結びつけることができることが期待できます。各職員がそれぞれの経験と勘に頼ってばらばらにやっているのでは、業務の改善はおろか、原因を特定することすら難しいこととなります。 看護の分野では、「看護基準」として各病院がそれぞれ作成して古くから活用されている経過があります。また、最近では「パス法」の導入について、その有効性や必要性も議論されており、業務の「標準化」に向けた取り組みは今でも活発に行われていると言えます。 以下に食事に関する介護マニュアルと、ある特別養護老人ホームが作成している入浴に関する業務基準を例示します。なお、例示については、よい例の一つであり、これらの基準を作成するための参考とし、その際にはそのまま使用するのではなく、個々の施設における職員配置や建物・設備構造の独自性を踏まえたものとなるよう配慮するなどの工夫が必要です。 最近、福祉サービスの分野でもマニュアルの必要性が指摘されています。このように各サービスについて標準的な業務手順を組織として作成して取りまとめることもひとつのマニュアル化であると言えます。このような業務手順(標準)を定めるにあたっては、事故防止の観点から危険の予測と、それに対する注意事項を適宜、手順の中に盛り込んでいくことが非常に重要です。 ■食事に関する介護マニュアル(臥床状態で自力摂取ができない人の介助)の一例

(2)サービスの「個別化」 さまざまな状態像、ニーズをもつ利用者一人ひとりに対しては、組織が定める標準的な方法・手順のみによる画一的なサービス提供で十分ではありません。当然のこととして、提供するサービスの「個別化」が図られる必要があります。 利用者一人ひとりに提供するサービスの「個別化」は、主にアセスメントに基づく介護(援助)計画によって図られるものですが、改めて利用者一人ひとりの状態やニーズにふさわしいサービスが提供できるようなアセスメントや介護(援助)計画の内容となっているかの検証が必要となります。 ?アセスメント サービスの提供にあたって各施設では、それぞれの方法に基づいてサービス提供に必要となる利用者状況等の情報収集を行い、利用者の福祉ニーズを明らかにするというアセスメントを行います。リスクマネジメントの観点からは、この段階で一人ひとりの利用者が有する潜在的・顕在的なリスク(転倒、誤嚥、など)が明らかとなるような情報収集とそれに基づく多職種によるアセスメントが望まれます。なお、これまでの転倒歴や誤嚥歴等を把握しておくことは当然のことと考えられます。 そして、このアセスメントの段階で、明らかになったリスクに対してどのような対応を施設がとりうるかを検討しておくことが必要です。 ?個別援助計画 アセスメントの結果に基づいて、利用者一人ひとりに対する個別援助計画を作成します。特に個別援助計画は、1人の利用者にさまざまな職員が関わることを想定して、より個別・具体的な記述を図り、職員間で共有化できるようにしておくことが強く求められます。関わる職員によっては、その利用者の特性やサービス提供時の留意点を十分に知っていなかったがために発生した事故も少なくありません。前述の「標準化」とは違った観点から、どの職員がサービスを提供しても利用者一人ひとりに対するサービスのばらつきを抑えるために、この個別援助計画は重要なものであると言えます。 さて、リスクマネジメントの観点から特に個別援助計画に求められることは、下記の2点が重要です。

また、計画はできるかぎり具体的に記載されていることも必要です。例えば、入浴時の脱衣については「一部介助」「注意する」といった記述だけが見られる計画もありますが、それだけでは何をどの程度一部介助するのか、何に注意したらよいのかが不明確であるため、リスクマネジメントの観点からも望ましいものとは言えません。 ■課題分析標準項目によるアセスメント情報 【事例A 基本情報に関する項目(施設入所利用者)】

■その他の特記事項

作成した業務マニュアルを活用してその内容を広く周知する等、独自の職場内研修の実施が必要です。現在のところ、多くの介護施設で事故防止に向けた職場内研修を実施していますが、実際の内容を見てみると、職員会議やミーティングで必要に応じて施設長等から話をしているといった内容の他、年に1回の救急救命の実技を実施ということが中心となっており、果たしてこれで十分と言えるかどうかについては議論の余地があります。今後は、特にリスクマネジメントの観点からの継続的・定期的かつ計画的な職場内研修が必要となり、その内容も講義形式だけではなく、実技を取り入れたものや、職員同士が話し合って業務遂行上の危険を明らかにしたり、それらの対応策を互いに考えるなど、内容にも配慮していく必要があります。 (2)QC活動 一般企業では、品質管理のために現場の知恵や意見を活用する方策としてQC活動に取り組んでいます。介護施設においても「サービスの質の向上」の観点からQC活動は有効な手法のひとつと言えます。具体的な進め方については、すでにいくつかの参考文献も見られるので、それらを参照して下さい。ただし、すでにQC活動を実践している施設の例からは「活動の成果を発表するということが目的になってしまうことがある」「事務職や看護職、管理的業務者が活動に入りにくい」といった課題も提起されているので、十分な注意が必要です。 (3)取り組みの周知徹底 リスクマネジメントの取り組みを組織全体で推進していくためには、その取り組み方針や方策をすべての職員に周知する必要があります。具体的な周知方法としては、職員会議等で周知を図るといった方法が一般的ですが、より効果的なものとして防止月間や標語の設定、ポスターの作成・掲示による啓発、講演会の開催などが考えられます。講演会も単に実施すれば良いということではなく、全職員が聞く必要もあることから、勤務割によって聞けない職員に対してはテープおこししたものを配布して周知したり、同じ内容で回数を重ねて開催するといった工夫も望まれます。 また、ある大学病院では、白衣のポケットに入るぐらいの大きさのマニュアル集を全職員に配ってそれを常に携帯させ、活用を促しているという取り組みも見られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||