(1)マニュアルが活用されない理由

せっかくマニュアルがあるにも拘わらず、活用されていない状況であると、業務の標準化が進まず、リスクの高い状況のなかで業務を行っていることになります。

ただし、そのような状況になってしまっているのには、理由があるはずです。

主なものとして、①仕事の参考にならない、②マニュアルを使いたくない、③マニュアルを見たいけれど手元にない、などが考えられます。

①仕事の参考にならない理由

| ● |

わかりきったことだけが書いてある

|

| ● |

長々と文章が書いてあり、図表も少なく、見づらい

|

| ● |

仕事のやり方やルールが変わっているのに、従来の方法が書いてある

|

| ● |

作業のコツや留意事項が少ない

|

| ● |

使用器具や設備が違う(新しくなっている)

|

| ● |

各事業所や利用者の状態などによって作業のやり方が違うことを考慮していない

|

|

②マニュアルを使いたくない理由

| ● |

作業者全員の意見で決めていない(一部の人だけで作ったものである)

|

| ● |

リーダーがマニュアルを守るよう指導していない

|

| ● |

事業所の基準として認められていないやり方がある

|

| ● |

マニュアルを守る意識が全体的に低い

|

| ● |

利用者サービスの質の向上につながらない

|

| ● |

自分のやりかたと違う

|

|

③マニュアルを見たいけれど手元にない

| ● |

事務所に保管しており、すぐに見られない

|

| ● |

文書のページ数が多く現場に置きにくい

|

| ● |

個人に配布されていない

|

|

(2)マニュアルの活用法

①教育ツールとして活用する

マニュアルは、つくることが目的ではありません。活用されてこそ、初めてその目的が達成されることになります。

マニュアルは業務に関連するものですから、まずはその仕事を覚えるためのツールとして活用します。

初めて仕事を担当するときには、その仕事の内容は分かりませんので、まずは先輩職員からその仕事のやり方を直接指導されながら覚えていきます。

この場合、交代勤務などによってその勤務日に教わる先輩によって仕事のやり方が異なると、とまどってしまうと思います。

結果が同じであれば、やり方が違っていてもいいという考え方もあるかも知れませんが、決して効率的ではないですし、サービスを受ける側の利用者も職員によって対応が異なると戸惑ってしまうかも知れません。

このようなことが起こるのは、業務が標準化されていないからです。マニュアルが出来ていれば、それがその事業所における仕事の基準になり、先輩がいない状況でも自分でそのマニュアルを確認することによって正しい仕事を覚えることができます。

■マニュアル化で仕事の基準が明確になる

このマニュアルは、仕事を教わる側だけでなく、教える立場にとっても役立ちます。

部下に仕事を教える場合、マニュアルがなければ、自分の頭の中にあるやり方を思い出しながら指導していくしかなく、仕事を順序立てて説明できなかったり、要点を説明することを省いてしまったりする恐れもあります。

マニュアルがあれば、教える側も仕事の確認ができるため、いつでも正しい仕事のやり方を指導することができます。

②習得状況のチェックや人事考課制度に活用する

職員は、一人前になるまで、数多くの仕事を覚えていかなければなりません。仕事の多くは、OJT(仕事を通じての指導方法)が中心になりますが、このときにマニュアルが活用できます。

仕事をその場その場で随時指導していく方法においては、特定の職員や特定の業務だけに偏った指導になってしまうかも知れません。

これでは、覚えて欲しい仕事を体系的に網羅することができません。これを防ぐために、マニュアルがあれば、覚えるべき仕事の全体を職員に示すことができ、一つひとつの業務の習得状況を確認しながら業務を覚えていくことができます。

教える側も、誰が今どこまで仕事を覚えているのかをチェックすることも可能になりますので、体系的な職員教育が進められることができます。

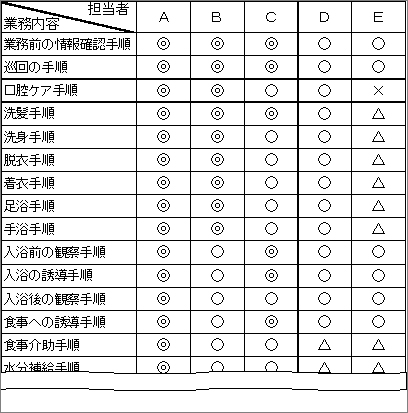

また下記表のように業務マニュアルの目次項目を評価項目にして、担当者別の習得状況を定期的(年1〜2回)に評価し、人事考課制度へ活用することもできます。

未習得項目については、次回の評価時までに習得させるような指導を行うと人材育成に活用できるツールにもなります。

■マニュアル化で仕事の基準が明確になる

◎…完全習得レベル、○…自立レベル

△…一部上司の指導が必要なレベル、×…上司の指導が必要なレベル

|

③マニュアルを周知徹底し、リスクを防止する

マニュアルができて関係者に配布されただけでは、それが活用されることにはなりません。まず、職員の全体会合などで幹部職員から説明をすることが必要です。どのようなマニュアルが作成されたか、その目的に沿って活用して欲しいことを全員に知らせるようにしなければなりません。

実際にマニュアルが配布されたならば、担当職種の職員で読み合わせたり、演習や実践などをしてみることが、業務を徹底理解させるために必要です。

例えば、火災などの緊急時の初動対応については、誤った対応や時間がかかる対応を行っていては、手遅れになる恐れもあります。

このような緊急事態となった場合には、職員自身がパニック状態になり、冷静な判断は、なかなかできない状態になります。

したがって、常に緊急事態を想定し、定期的に行われている避難訓練だけでなく、マニュアルに基づいた正しい行動が取れるかについて日頃からチェックしておくことが必要です。これは、事故を最小限に防ぐための大変重要な取組みです。

(1)古いマニュアルは使えない

過去に立派なマニュアルを作成したものの、現在は、棚に保管されたまま全く活用されていないという話を聞くことがあります。

その理由を尋ねると、「そのマニュアルは古いやり方が書かれているので、今の業務内容には合わなくなっている」という回答が返ってきます。

このように、今の業務に合わせたマニュアルを作成しておかなければ、単に活用されないばかりか、新しいルールが決まっていた場合に、それを知らない職員が誤ったやり方を行い、事故やトラブルなどのリスクを引き起こしてしまう可能性があるかも知れません。

そのような状況にしないためには、仕事のやり方やルールが変わった際には、必ず既存のマニュアルをチェックし、必要に応じて見直しを行います。

マニュアルは、最新の業務のやり方やルールが示されたものになっていれば、職員一人ひとりが十分に活用できるものとなります。

(2)マニュアルの見直しは業務改善の絶好に機会と捉える

前述のように、業務のやり方が古くなっただけでなく、今あるマニュアルの通りに仕事をしてみても、「なんだかやりづらい」「もっとこうしたほうがいいのでは?」ということに気づくことがあるかも知れません。

そのタイミングこそが、業務改善の絶好の機会になります。必ずしも、今のやり方がベストであるとは限らないからです。

以下に、マニュアルの見直しのタイミングをまとめましたので、各場面に遭遇した場合には、是非見直し作業を進めてください。

■マニュアルの見直しタイミング

| ● |

仕事のやり方・ルールが変わったとき

|

| ● |

法改正によって制度、仕組みが変わったとき

|

| ● |

新しいサービス、業務を始めるとき

|

| ● |

新しい、器具、機械を購入したとき

|

| ● |

今のマニュアルのやり方に不都合(やりにくさ、不便さなど)が生じたとき

|

| ● |

今のマニュアルのやり方に間違いがあったとき

|

| ● |

外部(利用者、家族など)から新しい要望があったとき

|

| ● |

今の業務、サービスを廃止するとき など

|

|

(3)マニュアル更新の体制とルールを決めておく

マニュアルを見直ししようとするときに、自ら進んでマニュアルを更新しようという人はなかなかいません。このため、組織的にマニュアルの更新体制とルールを決めておくことが必要となります。

マニュアル更新のための体制としては、事業所(または部門)ごとにマニュアル管理責任者を選任するとともに、業務別のマニュアル更新担当者を決めておきます。

このマニュアル更新担当者には、その職種において一番詳しいリーダーもしくはサブリーダークラスを選定するとよいでしょう。

マニュアル更新には、「随時更新」と「定期更新」の2つがあります。

■マニュアル更新体制イメージ

①随時更新

業務のやり方が変わったときや、更新の必要性に気づいたときに行います。随時更新の基本は、更新担当者が更新の必要性に気づいたときに、確実にマニュアルを更新し、マニュアル管理責任者に報告します。

更新担当者がマニュアル更新の必要性に気づかなかった場合には、他の職員が更新担当者と管理責任者にそのことを伝え、マニュアルを確実に更新します。

②定期更新

基本的に1年ごとに、更新があるないに拘わらず内容を総点検し、最新の内容になるように更新します。随時更新で確実にマニュアルが更新されることが理想ですが、実際にはモレが生じます。それを補うのが定期更新です。

定期更新は、マニュアル管理責任者が活動の総括的な立場となって、各業務の更新担当者にマニュアル内容の総点検と更新を進めてもらいます。

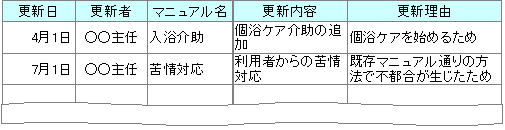

(4)更新した場合には、必ず更新履歴を残す

マニュアルを更新した場合には、更新履歴表を作成し、目次と合わせて保管しておきます。更新履歴があると、更新内容の他、更新理由などが分かるからです。また、職員が誤って古いマニュアルを使用することを防ぐこともできます。

また、マニュアルの余白に、更新日を最新バージョン情報として「○年○月版」や「更新番号1−○」などと記載する方法もあります。

■更新履歴表例

| |